過去に起こった出来事を振り返り、改善して未来へつなげることは、ビジネスにおいてとても大切なことです。定期的に振り返ることで、業務の改善やモチベーションの向上だけでなく長期的なキャリア形成にもつながります。

この記事では、振り返りの意味と反省との違い、振り返りのメリット、振り返りにおすすめの手法を、企業や自治体での研修・ワークショップの企画やファシリテーター、講師として活躍している株式会社北野商会代表の北野清晃さんに伺い、わかりやすく解説します。

ビジネスシーンにおける「振り返り」とは?

ビジネスにおいて、「振り返り」は重要なプロセスです。しかし、具体的な意味について理解している人は少ないのではないでしょうか。

「振り返り」とは、過去の自分の行動を、現在の自分が評価もしくは分析し、未来の自分に向けて望ましい行動を創造していくことです。「過去・現在・未来をつなげる思考習慣」と言い換えることができるでしょう。

振り返りは、仕事だけではなく学習や趣味、スポーツなど、様々な日常活動にも役立つ習慣です。定期的に振り返りをすることで、より良い未来へ軌道修正することができます。

振り返りと反省は何が違う?

振り返りと似たような言葉に「反省」がありますが、振り返りと反省は少し意味合いが異なります。前述した通り、振り返りは「過去・現在・未来をつなげる思考習慣」で、重要なのは「未来」が含まれており、それを「自ら」考える点です。反省には未来は含まれず、言い換えれば「過去と向き合う思考習慣」になります。

さらに、反省は「うまくいかなかったとき」「失敗したとき」に行うことが多いのも特徴の一つです。ビジネスシーンに置き換えると、ミスや問題点が見つかったときなどが挙げられますが、これらはネガティブな事柄が多いため、モチベーションが上がりません。人に言われて行う反省は、落ち込むだけになってしまうこともあるでしょう。

過去と向き合う反省も重要ですが、反省を超えて、「未来」へつなげる振り返りを自ら行うことが重要です。自分自身の成長やビジネスにおける成果につながるなど、メリットが多い思考習慣、それが振り返りです。

振り返りにはどんなメリットがある?

それではここからは、振り返りのメリットについて具体的に見ていきましょう。ビジネスシーンにおいて振り返りをすることには、次のようなメリットがあります。

業務の改善・効率化

仕事には流れやステップがあります。節目ごとに振り返りを行うことで、良かったことや悪かったことを洗い出し、より良い方法や新しいアイデアを生み出すことができます。良かったことはモチベーションの維持につながり、悪かったことは迅速な業務改善、及び効率化につながるでしょう。

スキルアップにつながる

日々の仕事内容といった業務に関することだけではなく、定期的に自分の能力や技術についても振り返ってみましょう。自分の強みや得意分野が明確になることで、成長した自分を確認することができ、スキルアップに役立てられます。

安定的に成果が出やすくなる

特に振り返りはしなくても、仕事を通して経験を積むことで、一定の成果は出てきます。ただし、安定して成果を出し続けることは難しいかもしれません。振り返りをする人は常に未来へ向けて軌道修正し、失敗を回避するため、安定して成果を出し続けやすくなります。持続的な成長のためにも、振り返りは重要なプロセスといえるでしょう。

モチベーションの向上

成長実感を積み重ね、安定的な成果が生み出せるようになるということは、すなわち成長と成果の好循環が回り始めている状態といえます。自己成長に伴って仕事にも結果がついてくれば、モチベーション維持にもつながるでしょう。

長期的なキャリア形成につながる

過去・現在・未来をつなげる思考習慣を実践していると、これまで紹介してきたように「業務」「スキル」「成果」「モチベーション」に良い影響が生まれます。さらに、振り返りを定期的に続けていると、人生やキャリアも自分の望ましい方向へ進み始めるでしょう。小さな行動の積み重ねが、やがて大きな行動へとつながり、自己変革を促します。

振り返りにおすすめのフレームワークや手法

ビジネスシーンで効果的な振り返りをするためには、フレームワーク(物事を考える上での枠組み)を活用するのがおすすめです。フレームワークは思考を整理し、未来について考える視点や切り口を教えてくれます。基本的なフレームワーク3種類と、振り返りに役立つ「日常のちょっとした習慣」をご紹介しますので、テーマや目的に応じて、使いやすそうなものを参考にしてください。

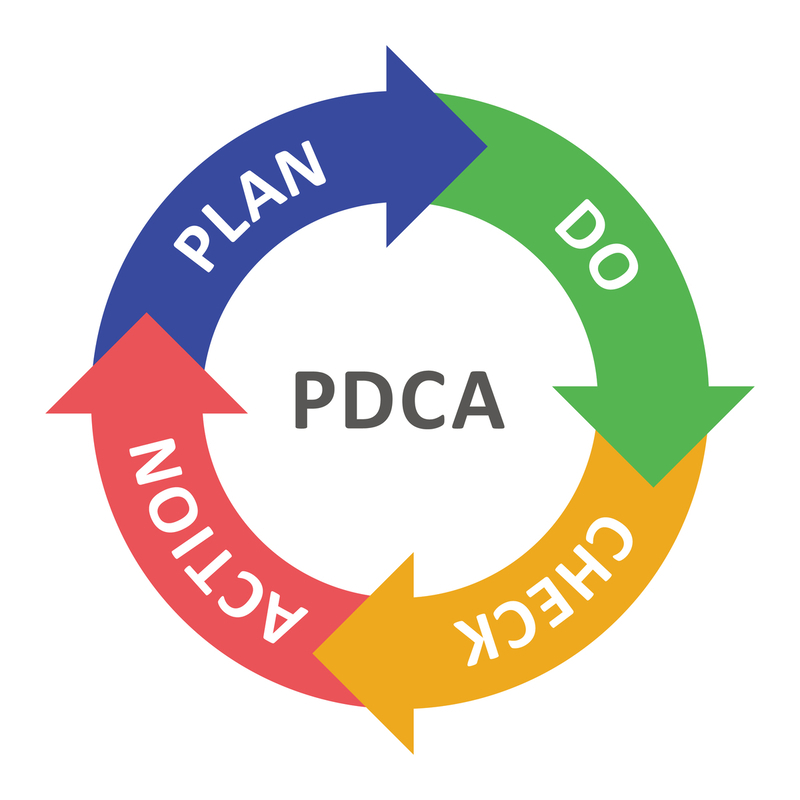

PDCA

PDCAは、下記に挙げているPlan(計画)→Do(実施)→Check(評価・検討)→Action(改善・対策)の4つのサイクルを繰り返す、日常業務からプロジェクトまで活用できる、万能型のフレームワークです。

- Plan(計画)

- Do(実施)

- Check(評価・検討)

- Action(改善・対策)

最も重要なのは振り返りに該当するCheck(評価・検討)とAction(改善・対策)です。PDCAは基本的なフレームワークですが、誰もができているわけではありません。経験豊富なビジネスパーソンでも、PDCAが十分に回せていない人が多いことも事実です。

計画と行動を振り返り、サイクルをしっかりと回し続けることをぜひ意識して取り組んでみてください。

【PDCAの具体例】

P:新商品の認知度を高めたいターゲット層を決める。また、そのターゲット層にどういったプロモーションで認知度を高めるのか、かけられる予算も含めて検討する。

D:立てた計画通り、新商品の認知度を高めるプロモーションを実行する(SNSでの施策、記事広告、YouTube広告など)。

C:結果を数値化(クリック率、ページ滞在時間など)して評価する。

A:最終的にプロモーションを行ったことでどんな結果が出たのかを確認する。費用対効果が物足りない場合は、何が原因だったのか(ターゲットがずれていた、プロモーションの方法が適さなかった、予算が足りなかった、など)を検証し、次の施策を検討、実行する。

KPT

KPTは、職場や仕事における問題など、問題解決の振り返りに使いやすいフレームワークです。自分自身について振り返り、下記の3つに当てはまる内容を記載しながら整理していきます。

- Keep(うまくいっていて、続けたいと思うこと) =過去の行動

- Problem(現在問題となっていること) =現在の問題

- Try(過去と現在の状況を受けて、今後解決・改善する必要があること) = 未来の行動

【KPTの具体例】

K:上司に納期を守っていることを褒められた。クライアントとのコミュニケーションが良好。

P:クライアントからは何も言われなかったが、プレゼン用に作成した資料について同僚から「少し分かりづらい部分があった」と言われた。スケジュールや納期は守れているが、残業する日が増えている。

T:過去の分かりやすかったプレゼンの資料やプレゼン関連の本を参考に、分かりやすい資料作成の方法を勉強する。単純な作業はAIを活用するなど、業務の効率化を意識してみる。

KPTのTは「試したいこと」という意味合いが強いですが、Tの要素にプラスして「Action(実行する具体的な行動)」を追加した、「KPTA」もあります。PDCAと同じく「サイクルを回す」ことを意識したいときはKPTAを実践してみるのもおすすめです。

YWT

YWTは、新しいイベントを企画・実施したあとなど、いわゆる「実験・試行の振り返り」に使いやすいフレームワークです。自分自身について振り返りながら、下記の3つに当てはまる内容を記載し、整理していきましょう。

- Y(これまでに自分がやったこと、すでに実行したこと) =過去の行動

- W(経験や事実から、わかったこと、学んだこと) =現在の学び

- T(経験や事実で学んだことから、次にやること) =未来の行動

【YWTの具体例】

Y:自社のメルマガの開封率や読了率を高めるために、普段から参考になると思った他社のメルマガの内容をメモしてストックしておいた。

W:参考になると感じた他社のメルマガは、思わず読んでみたくなるようなタイトルや見出しになっているだけでなく、文章がコンパクトにまとまっていて読みやすかった。また、具体例やグラフや表などの図版、根拠のあるデータを盛り込んでいて説得力があることが多かった。

T:新規のメルマガ作成に向けて魅力的なタイトルや見出しを書けるようにコピーライティング力を上げる努力をしてみる。メルマガの内容を充実させるために信頼性の高いデータを集めておく。短くわかりやすい文章にまとめるだけでなく、図版や写真を入れてビジュアル面での工夫もして読みやすいメルマガになるよう意識する。

YWTとKPTは似ていますが、YWTは問題や課題にフォーカスしている一方、KPTは新規プロジェクトに向いているという違いがあります。YWTの「T」は、PDCAやKPTAの「Action」と同様のもので、「サイクルを回す」ことが意図されています。

基本的なフレームワークであるPDCA・KPT・YWTについて紹介しましたが、これらの共通点は、過去の反省だけではなく、未来の行動にもつなげている点です。そして、未来の行動につなげるからこそ「サイクルを回す」ことができます。

次に、フレームワークではないですが、振り返りを効果的に行うための「日常のちょっとした習慣」についても3つ紹介します。

こまめに記録をとる

新入社員研修では、「記憶より記録」と教えられることが多いです。しかし、これは「指示されたことを忘れないようにメモする」という意味だけではありません。

記録の重要性は、経験豊富なビジネスパーソンも同様です。実際に、優れたビジネスパーソンは「記録の鬼(メモ魔)」ともいわれるくらい記録を習慣化しています。打合せでもメモを取り、その他にも仕事での気づき、学んだこと、本を読んで知ったことなど、自分なりに工夫を凝らしたメモの取り方をしています。

メモに書く内容も、単に相手の話した内容や事実のみにとどまらず、「自分が感じたこと」「相手の話から発想したアイデア」「実際にやってみようと思うこと」を書くのがおすすめです。まさに、日々の会話から、過去の自分を振り返り、未来につながる問いや行動を書き溜めているといえるでしょう。このような日常の小さな積み重ねが自身の成長の糧となり、仕事での成果につながるのです。

自分が感じたことを言語化する

過去の行動や出来事と向き合うとき、客観的・論理的な事柄だけではなく、「モヤモヤした」などの主観的・直感的な事柄もあるはずです。ビジネスでは客観性や論理性が重視されがちですが、実は、新規事業や業務改善などの創造的な業務には、これらの主観的・直感的な事柄にこそ突破口があります。

「違和感があった」「なんとなく面白かった」などの言葉にとどまらず、「自分がなぜそう感じたのか」まで掘り下げて、言葉にしてみましょう。言語化は難しいものですが、上手にできるようになると自分が感じたことの本質に気づくことができ、さらに他者にも効果的に伝えることができます。言語化を習慣化することで、自分のビジネスの可能性も大きく広がるでしょう。

仕事の流れを図解する

仕事には必ず流れ(手順、順番、方法)があります。マニュアル化されていない仕事や、普段から自然と出来ている仕事について、改めて流れを図解してみるのもおすすめです。図解は、言い換えると「仕事全体を俯瞰的に振り返る」ことです。図解すると気付かなかったボトルネックが発見できたり、無駄なプロセスや改善点が見つかったりします。

また、自分自身においても、過去の行動・出来事に法則(パターン、メカニズム)があったりします。偶然ではなく、「いつも同じようなところで悩む」「ここでよく失敗しがち」など、人それぞれのパターンがあるものです。

簡単なフロー図で構わないので、図解して客観的に全体をとらえてみましょう。自分の強みや弱みを知ることができ、スキルアップや成果へ向けた未来の行動につなげることができるはずです。

振り返りでありがちな失敗は?

いざ振り返りをしてみても、なぜか上手くいかなかった、ということはありませんか。次のような行動をしてしまうと、過去・現在・未来がつながらず、振り返りが機能していない状態になりかねません。以下のチェックリストを参考に、思い当たる点がないか、振り返ってみましょう。

□過去の反省ばかりして未来へ向けて行動していない

□過去の反省をせずに、未来へ向けた場当たり的な行動ばかりをしてしまう

□ミスや失敗を責めるなど、ネガティブな面しか見ない

□ミスや失敗に向き合わず、ポジティブな面しか見ない

□客観的事実しか見ようとしない

□個人的感情に囚われて客観的事実を見ようとしない

□失敗を恐れて未来へ行動しない

□失敗すると行動をやめてしまい、失敗から学ぼうとしない

□サイクルを回すのを途中でやめてしまう(計画倒れ・やりっぱなし)

チェックリストの中に当てはまるものがあったら、なぜそのような行動をしているのか、改めて考えてみましょう。過去の行動を振り返ったあとは、同じような失敗や反省を繰り返さないためにも、具体的な改善策や対処法についてリストアップしてみるのがおすすめです。

振り返りの効果を高める方法

これまで紹介してきたことを改めて整理すると、習慣化するために以下のような行動を心がけることがポイントになります。

- 過去の反省だけではなく、未来の行動も考える

- ネガティブな面とポジティブな面の両方を考える

- 客観的事実と個人的感情を分けて考える

- 失敗を恐れない、もし失敗しても未来への学びに変える

- 小さくても思考サイクルを回し続ける

振り返りとは、「過去の自分」の行動を、「現在の自分」が評価分析し、「未来の自分」の望ましい行動を自ら創造していくことです。例えば、「年始に立てた目標を達成するための具体的行動をスケジュールに書き込もう」「仕事をやりっぱなしにするのではなく、次のミーティングでKPTを使って振り返ってみよう」「今後は学びや気づきを、下手でもいいので言語化・図解化してみよう」など、反省から未来の行動まで考えてみた方は、振り返りができている状態といえます。ぜひ心にとどめておいてください。

振り返りは未来につながる大きなステップに

繰り返しになりますが、振り返りは、「過去・現在・未来をつなげる思考習慣」です。振り返りをすることで、仕事もプライベートも充実させ、自分の望ましい未来を切り開くことにつながります。今回紹介したフレームワークや手法を参考に、定期的に振り返りを行ってみましょう。

監修:株式会社北野商会 代表取締役 北野清晃

ワークショップデザイン研究所 代表

組織の学校 校長

金沢大学大学院を修了後、都市計画コンサル会社に入社。その後、人材育成や組織開発を支援する公益法人にて、研修やワークショップの企画業務に従事する。退職後は、実家の事業承継に取り組みながら、京都大学大学院情報学研究科博士課程にて組織デザイン、ワークショップデザインの研究に取り組み、博士号を取得する。現在は、人・組織・事業に関する実践的知識を学ぶ場づくりを目指し、企業や自治体の研修講師、各種ワークショップのファシリテーターとして活躍している。著書に『組織論から考えるワークショップデザイン』など。

【関連記事】

目標達成に向けてやるべきことは?目標設定の方法や達成できる人の特徴を解説

内省とは?反省との違いとビジネスでの活用法を紹介

書いて振り返れば、未来が変わる!自己理解を深めるノート術

あなたの本当の年収がわかる!?

わずか3分であなたの適正年収を診断します